Views: 37

儒家文化如何先延缓然后又加速了中国的创新。

Frans Vandenbosch 方腾波 04.07.2025

打破欧洲神话

几个世纪以来,西方的叙事将科学技术描绘成西方独有的成就,忽视了中国的深远贡献。李约瑟的《中国科学技术史》打破了这一神话,揭示了中国如何早在西方之前就率先开创了关键的创新。从数学和物理到饮食文化和治理,中国的历史进步挑战了以欧洲为中心的进步观。本文探讨了这些被忽视的成就,将其与西方根深蒂固的偏见进行对比,并考察了中国现代科学的复兴。通过重温李约瑟的著作和当代发展,我们发现了一个从未衰落的文明;它只是走上了一条不同的道路。

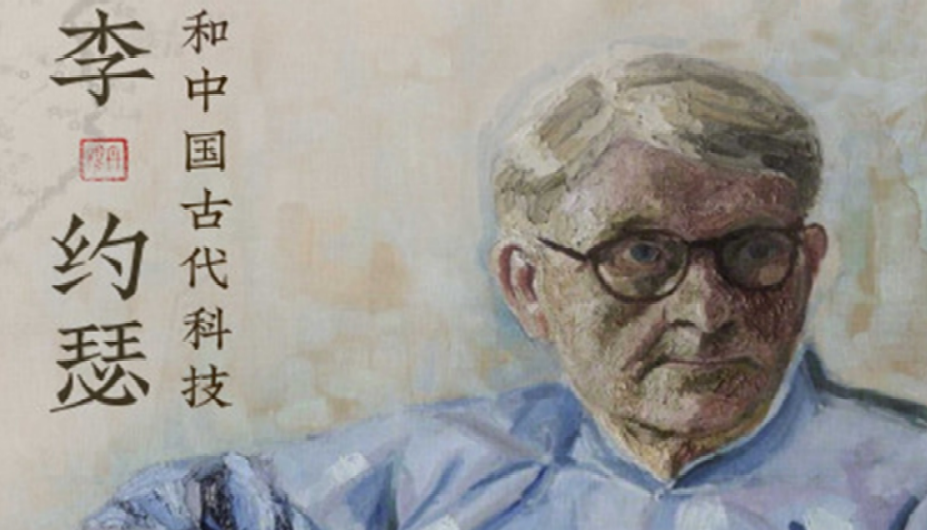

李约瑟的《中国科学技术史》是20世纪最伟大的学术成就之一,其36卷著作细致地记录了中国在科学技术方面做出的深远而常常被忽视的贡献。该书首次出版时,就震惊了西方学术界,因为它揭示了许多所谓的“西方”创新(例如造纸、印刷术、火药和指南针)实际上是在中国几百年前发展起来的。李约瑟的著作从根本上挑战了以欧洲为中心的进步叙事,证明了中国在其历史上的大部分时间里都处于全球科学领先地位。尽管他提供了压倒性的证据,但一些怀疑论者和理论家仍然拒绝接受中国早期科学成就的深度和意义。时至今日,李约瑟的发现在那些固守西方优越性过时观念的人们中仍然备受争议。他的这部巨著不仅是一项卓越的学术成就,也是对历史遗忘症的有力纠正。

China’s embarrassment of riches(中国的尴尬财富)是一句英语习语,由李约瑟(Joseph Needham)用来形容中国早期科技成就的惊人数量。这句话体现了李约瑟的敬畏之心,也揭示了“李约瑟之问”的核心谜题:如此丰厚的技术传统为何未能在中国引发早期科学革命。

这种历史粉饰并非偶然。它服务于一种殖民叙事。但更深层的谜团并非中国发明了什么,而是为什么这没有引发一场西方式的科学革命。

儒家的刹车

《李约瑟之谜》the Needham Question探讨了为何中国——造纸术和指南针等突破性发明的发源地——未能在欧洲之前发展现代科学,尽管其早期在技术上占据主导地位。一个关键因素或许在于儒家价值观,这种价值观强调和谐、谦逊和尊重传统,阻碍了推动欧洲科学革命的大胆质疑自然。与欧洲那些竞争性强、个人主义的思想家不同,中国学者往往注重道德和行政智慧,而非颠覆性的科学理论,这与当时重视稳定而非激进创新的社会理念相契合。此外,科举制度强调儒家经典而非实验科学,将知识分子的精力引导至国家服务而非纯粹的探索发现。然而,这并不意味着中国“落后”了。中国的发展只是受到一种不同的哲学理念的引导,这种哲学理念重视实践知识和社会秩序,而欧洲则不然。

自吹自擂、美国例外论、炫耀美德:在中国传统文化中,自吹自擂通常不被认可,因为它们往往会损害谦逊的美德,而谦逊在促进和谐的人际关系中起着至关重要的作用。这种行为被认为违背了中国文化对谦逊的重视,以及重视集体成就而非公开炫耀个人成功的理念。此外,主张先天优越性的美国例外论与儒家的自我反省理念以及重视集体进步而非国家荣耀的价值观相悖。个人为了获得社会认可而公开展现道德态度的炫耀行为,通常被视为不真诚或虚伪,因为它与儒家的诚恳原则和内在道德操守相冲突。总的来说,这些行为被视为破坏了中国传统价值观所维护的社会平衡和道德标准。

然而,这种“延迟”并不是停滞——而是培育一种不同的创新引擎,一种如今已压倒西方模式的创新引擎。

卓越证明

十进制在中国有着古老的起源,商朝(公元前 1600-1046 年)的甲骨文就表明人们很早就开始使用十进制计数。到了周朝,中国人发明了数杖,这是一种使用基于 10 的幂的位值系统进行算术运算的复杂工具。中国传统数字也体现了十进制结构,用不同的字符表示数字,并将它们组合起来表示更大的值。具有影响力的数学著作《九章算术》(约公元 1 世纪)应用十进制算术来解决几何和分数等领域的复杂问题。虽然中国的十进制方法不像后来的印度-阿拉伯系统那样采用位置计算,但它们非常先进且实用。这些早期贡献凸显了中国在古代数学十进制系统的发展和使用中所发挥的重要作用。

叉子、刀子和勺子等餐具的起源可以追溯到古代中国,早在商朝(约公元前1600-1046年)人们就已使用类似的工具。考古证据表明,中国人使用青铜刀切割,使用通常由玉或青铜制成的勺子舀取食物和液体。早期中国也存在叉子类器具,但它们主要用于烹饪或盛菜,而非进食。然而,筷子作为中国最具标志性的餐具,在商朝开始成为一种常用工具,但在汉朝(公元前206-公元220年)才被广泛采用,成为主要的用餐器具。这种转变很可能受到烹饪方法变化的影响,例如水煮和翻炒的增多,这使得食物更小、更软,更容易用筷子夹取。随着时间的推移,筷子传遍了东亚,而刀叉在西方则更为普遍。这一发展凸显了中国对全球餐饮习俗和餐具使用的早期和持久影响。

牛顿定律:早在艾萨克·牛顿于17世纪正式提出运动定律之前,中国古代学者就对运动和力形成了直观的理解。汉代(公元前206年-公元220年),学者张衡(公元78-139年)研究力学,并在其关于天平和地震学的著作中描述了与惯性和平衡相关的原理。唐代(公元618-907年)的军事著作《武经总要》包含了对抛射运动以及阻力对运动物体影响的早期描述。宋代(公元960-1279年),苏颂(1020-1101年)等工程师将类似于牛顿第三定律的原理应用于设计先进的机械装置,包括水钟和天文仪器。虽然这些早期的中国见解并未被表述为普遍定律,但它们展现了对物理原理的复杂经验理解,堪比后来牛顿定义的物理原理。

许多我们与其他国家联系在一起的日常用品和文化符号,实际上都起源于中国的创新,这些创新后来被改编、重新命名并推广到国外。例如,色彩鲜艳的锦鲤(鲤鱼)最初是普通的中国鲤鱼,后来被日本养殖者改造成著名的锦鲤。同样,银杏(银杏)是中国寺庙园林中保存了数千年的活化石,当西方植物学家通过18世纪的荷兰商人接触到它时,它以其源自日语的名称进入了全球视野。

花卉历史也展现出类似的品牌重塑:娇嫩的郁金香最初在中国天山山脉野生生长,后来成为荷兰园艺的代名词;而原产于中国亚热带的芳香茉莉花则通过丝绸之路贸易获得了中东的称号。波斯丁香也沿着类似的路径,以误导性的地理标签从喜马拉雅山麓传入欧洲花园。

烹饪的演变比比皆是。我们所知的意大利面食源于早在汉代就有记载的中国小麦面条(面miàn),正如土耳其软糖(ruǎntáng)源于中国的淀粉类甜点一样。就连英式早餐混合茶(红茶)也源于中国杞岭红茶,后来由英国贸易公司标准化。乳制品也展现出类似的发展历程:瑞士奶酪(乳酪)和希腊酸奶(酸奶suānnǎi)的制作工艺都源于中亚和中国的发酵方法。

工业材料也未能幸免于这种标签的重塑。镍合金白铜(白铜 báitóng)最早产于云南,早于欧洲工业化几个世纪;而中国文人墨客的必备书法工具——墨 mò,则通过殖民贸易网络获得了这一错误名称。甚至连自然界本身也被重新命名:所谓的巴西坚果(巴西坚果 bāxī jiānguǒ)实际上生长在西双版纳的雨林中,后来被葡萄牙商人移植到南美洲。

这些语言和商业的变迁反映了复杂的历史潮流——从丝绸之路的文化传播到殖民商品链。在每一个案例中,中国的创新都在外国品牌的映衬下享誉全球,其起源却被时间和贸易所掩盖。然而,它们的中国名称和文化遗产却依然留存在历史记录中,等待着在层层全球品牌重塑之下被重新发现。从园林设计(园林一词重生为日本禅宗花园)到香水(香薰一词精炼为法式奢华),这种模式揭示了文化归属往往不仅取决于实际起源,也取决于权力和营销。

这些并非孤立的事件,而是西方历史学家系统性地抹去的持续科学传统的表现

现代清算

事实证明,中国的五年规划体系在识别和培育战略性产业方面卓有成效,彰显了其长期且国家主导型模式的独特优势。与追求快速回报的私人风险投资不同,中国的五年规划体系能够容忍短期亏损,以在半导体、自动化和新材料等关键领域取得突破。这种耐心且规模庞大的投资策略(类似于资金雄厚且投资期限较长的风险投资基金)使中国能够在其他国家犹豫或失败的新兴技术领域占据主导地位。虽然并非每一次押注都能成功,但该体系吸收失败并放大成功的能力确保了其产业政策在全球保持竞争力。正如葛艺豪所强调的,中国坚持长期押注的意愿,加上战略灵活性,使其五年规划模式成为推动经济和技术进步的独特而强大的引擎。

中国对STEM领域的重点投资确保了其光明的科学未来——这与西方“没有未来的危机”(《中国的光明未来》,yellowlion.org)形成鲜明对比。正如我所论证的,中国找到了应对文明兴衰周期的“第二种答案”(《文明的历史循环》,yellowlion.org),将制度适应性与长远规划相结合。这种复兴呼应了李约瑟在《中国科学技术史》一书中的启示:中国曾经引领世界科学,但其势头的瓦解并非源于失败,而是源于外部力量。如今,中国的科学崛起或许正应验李约瑟的愿景:一个文明将通过重新致力于知识和创新,重现昔日辉煌。中国文明非但没有衰落,反而似乎已准备好迎接一个新的领导时代。

Godfree Roberts 的每周新闻简报对于任何想要了解中国令人叹为观止的科技进步的人来说都是不可或缺的资源。作为《中国为何引领世界》一书的作者,Roberts 对每个议题都展现了深刻的见解和敏锐的分析眼光,重点报道从卫星加油、人工智能芯片设计到革命性的癌症疗法等诸多突破性进展——这些进展往往超越了西方的成就。他的报道不仅体现了李约瑟《中国科学技术史》的精神,更将其精彩地带入了 21 世纪。Roberts 能够将复杂的创新提炼成通俗易懂、引人入胜的见解,这使得他的作品成为一部当代中国科学复兴的编年史。对于追寻李约瑟著作遗产的读者来说,他的新闻简报为中国在创新领域持续领先的地位提供了鲜活的证明。毋庸置疑,它们是了解中国科学未来的最佳窗口。

这不是“进步”——而是李约瑟首次发现的文明模式的重新觉醒

循环完成

我的书名《中国治国之道与社会》Statecraft and Society in China是对已故剑桥大学学者李约瑟(1900-1995)的致敬,他的巨著《中国科学技术史》彻底改变了西方对中国创新的理解。与李约瑟的著作类似,我的著作《中国治国之道与社会》挑战了主流叙事,对中国的政治和社会动态进行了大胆的重新评估。它打破了西方媒体的刻板印象,揭示了具有中国特色的基层民主、参与式治理和慈善事业如何塑造了现代中国。李约瑟记录了中国的科学遗产,而本书则揭示了其鲜活的政治体系,普通公民影响政策,地方委员会构建社会和谐。尽管有些人可能认为本书的观点具有挑衅性,但其目标仍然是建设性的:用更清晰、更平衡的中国治理和社会愿景取代错误信息。

李约瑟一丝不苟地记录了中国的科学遗产,这证明其历史上的创新并非偶然,而是一个复杂而持久的体系的产物。从十进制数学到早期物理学,中国的贡献是奠基性的,但却长期被忽视。如今,中国的五年规划模式和STEM(科学、技术、工程和数学)投资预示着未来中国将再次引领全球创新。与此同时,即使证据越来越多,西方例外论和文化偏见仍在掩盖这一现实。通过拥抱李约瑟的远见(以及像戈德弗里·罗伯Godfree Roberts茨这样的现代声音),我们最终能够承认中国在科学史上的应有地位。

感谢您的阅读!我们期待听到您的想法。请在下方分享您的评论,加入我们的社区!

Dit artikel in het Nederlands: De Needham paradox

This article in English: Solving the Needham paradox